Terremoto, la ricostruzione

Il 1° marzo a Bologna

Nuove emergenze sui beni culturali: dal sisma ai cambiamenti climatici

Online la registrazione dell'evento su Nuove emergenze sui beni culturali: dal sisma ai cambiamenti climatici che si è svolto il 30 gennaio 2024 a Faenza.

In evidenza

Manifestazione di interesse: consultazione di mercato per l'affidamento diretto

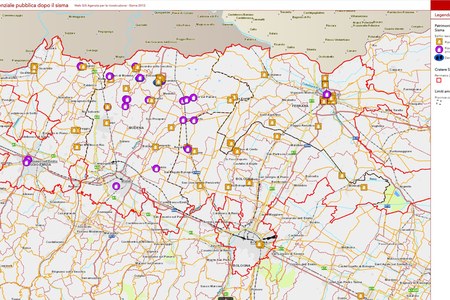

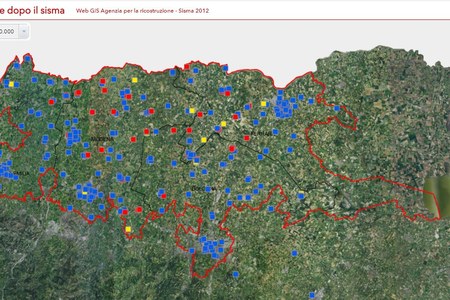

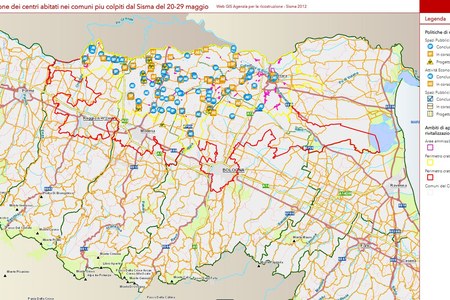

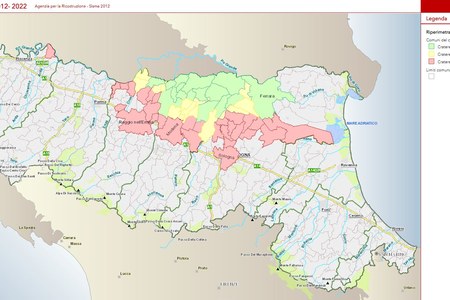

Dati cartografici

Menù

Contatti

tel. 051/5278329

fax. 051/5275405

mail - posta certificata

Agenzia per la ricostruzione

tel. 051/5275820 – 051/5275408

fax 051/5275504

mail - posta certificata

primo piano

Ricostruzione, il virus non rallenta l’economia dell'area del sisma: distretto biomedicale mai fermo per rispondere alle esigenze sanitarie

Ricostruzione, il virus non rallenta l’economia dell'area del sisma: distretto biomedicale mai fermo per rispondere alle esigenze sanitarie

primo piano

Ricostruzione, il virus non rallenta l’economia dell'area del sisma: distretto biomedicale mai fermo per rispondere alle esigenze sanitarie

Ricostruzione, il virus non rallenta l’economia dell'area del sisma: distretto biomedicale mai fermo per rispondere alle esigenze sanitarie

Gli speciali

2012-2023: l'Emilia dopo il sisma

A undici anni dalle scosse che, il 20 e 29 maggio 2012, hanno colpito l’Emilia, il Report annuale si pone l’obiettivo di restituire l’andamento della ricostruzione. Questo per fornire una sintesi numerica degli interventi conclusi e in corso, evidenziando nuove azioni messe in campo, mettendo a fuoco risultati raggiunti e criticità riscontrate e definendo quanto ancora resta da fare nella fase ormai conclusiva della ricostruzione ‘fisica’ ma in alcuni casi anche sociale e culturale delle terre colpite.

A undici anni dalle scosse che, il 20 e 29 maggio 2012, hanno colpito l’Emilia, il Report annuale si pone l’obiettivo di restituire l’andamento della ricostruzione. Questo per fornire una sintesi numerica degli interventi conclusi e in corso, evidenziando nuove azioni messe in campo, mettendo a fuoco risultati raggiunti e criticità riscontrate e definendo quanto ancora resta da fare nella fase ormai conclusiva della ricostruzione ‘fisica’ ma in alcuni casi anche sociale e culturale delle terre colpite.

Il terremoto investì le province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Bologna colpendo, nello specifico, 55 comuni e i 4 capoluoghi.